鉄不足はかぶれやすい

こんにちは、院長の栗木安弘です。

なかなか証明しにくいことですが、

日々診療をしていますと、

鉄不足の方は皮膚が弱く、

刺激に対して過敏になりやすいと思っています。

外用剤、化粧品、洗剤、日焼け止め、汗、衣類、髪の毛、紫外線、病原菌など、

さまざまな刺激が加わると、皮膚が赤くかゆみが出てきます。

こうした皮膚トラブルの方は、

「私、肌が弱い」

とおっしゃって、諦めている女性は特に多いと思います。

しかし、皮膚の弱さは体質ではなく鉄不足ですので、

鉄の正しい評価とヘム鉄を含めた栄養対策をきちんと行えば、

美しい丈夫な皮膚になると思います。

何でも鉄不足

こんにちは、院長の栗木安弘です。

クリニックを受診された方はお分かりかと思いますが、

皮膚トラブルの多くが鉄不足が原因ですので、診察時にはよく鉄の話ばかりしています。

そのことを口コミなどに記載されることもありますが、皮膚の変化と血液検査の結果からみる多くの方が鉄不足(+鉄利用障害)です。

鉄は、「コラーゲン形成、活性酸素消去、貧血」に関わる重要な栄養素です。

そのため、鉄不足の症状は個人差もあり、皮膚症状も含め実に多彩です。

皮膚トラブルはアレルギーや乾燥だと思われていますが、皮膚は内臓(栄養)の表れです。

鉄を含めた栄養の問題が原因であることを気づいてほしいと思います。

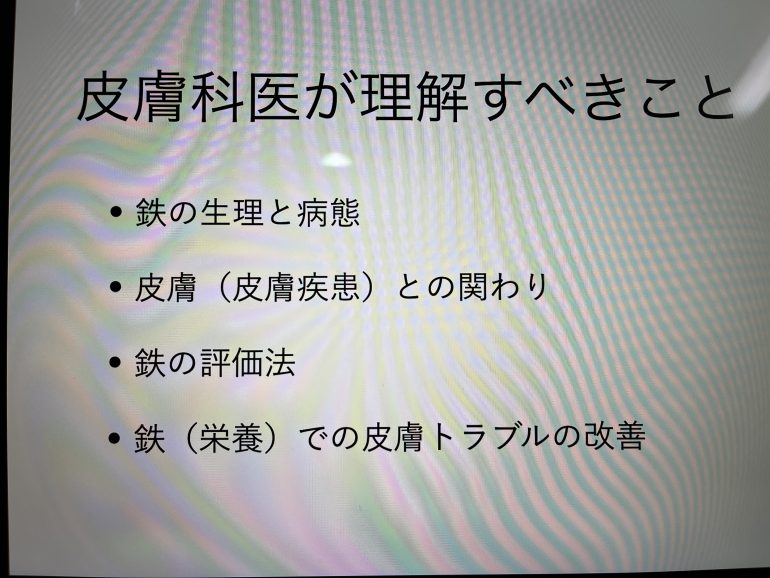

鉄に関する学会発表

こんにちは、院長の栗木安弘です。

開業して約13年ほど経ちますが、

皮膚科医に鉄を正しく理解して頂けるように、

鉄と皮膚に関することを何回も学会発表しています。

しかし、鉄を皮膚科診療に活用される方はまだまだ少なく、

薬物中心の医療業界の壁は高いと感じています。

先日発表したスライドの内容をご紹介します。

まずは4つ目のことに気づいて欲しいと思います。

鉄循環の理解

こんにちは、院長の栗木安弘です。

鉄不足では、

ぶつぶつしたかゆみ、かぶれ、ニキビ、ヘルペスなどが生じやすくなります。

鉄の評価は血液検査で行いますが、ただ単に鉄が不足しているケースだけなく、

鉄は十分あっても、うまく使われていないケースもあります。

こうしたケースは脂肪肝や慢性炎症などを合併している場合が多いようですが、

最近はキレート鉄による影響などもあります。

鉄循環の評価はヘモグロビンやフェリチン(多くは高値)や血清鉄だけでなく、

他の検査項目によって詳細に判断します。

当然、栄養対策は鉄補充が優先ではなく、

鉄がうまく循環しない要因を見つけて対処することが必要となります。

鉄の理解

こんにちは、院長の栗木安弘です。

こちらも何度もブログに書いていますが、

医療は、貧血という身近な疾患でさえ正しく理解されず対応されていません。

栄養療法を勉強するようになって、一番最初に学んだのは鉄でした。

それまでは貧血があれば何も考えずに保険適応の鉄剤を投与をしていました。

皮膚に関しても鉄はほとんど関係ないと思っていました。

鉄代謝から始まり、貧血の種類、検査の進め方、貧血の原因、鉄剤の問題、皮膚と鉄、ヘム鉄やサプリメントなど、鉄に関しては書籍やセミナーで多くのことを学びました。

鉄だけでなく、栄養というのはメディアや書籍では正しく紹介されていないことがほとんどです。しかも治療に応用するという発想もほとんどありません。

栄養療法に興味のある医師や一般の方は、まず最初に鉄の知識を得ることをお勧めします。

特に女性は、食事を見直してヘム鉄を飲むだけでも多くの方が改善するかと思います。

ブツブツから

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚表面にあらわれたブツブツした変化を丘疹と呼びます。

丘疹は、湿疹、痒疹、ニキビ、汗疱などでよく見られ、その多くは鉄不足と考えています。

鉄不足を疑い、精密検査を進めていきますと、

鉄欠乏性貧血や潜在性鉄欠乏症

脂肪肝(←炎症や鉄利用障害)

ピロリ菌や萎縮胃

月経過多、消化管出血

リーキーガット

などが見つかることがあります。爪や髪の毛の変化も同じです。

ただし鉄が原因といっても、ヘム鉄補充だけではなく、鉄不足の原因の精査や対応、炎症を抑えるなど、個々で対応が異なります。

鉄の理解

こんにちは、院長の栗木安弘です。

鉄不足の症状は、貧血になる前、つまり貯蔵鉄(フェリチン)が低下する前から生じます。

ただ残念なことにフェリチンの基準値が幅広く設定されているため、多少低くても「問題なし」と判断されます。またフェリチンは、脂肪肝や炎症で見かけ上、上昇することがあります。こうした内容は多くの医師はご存知なく、理解もされていません。

通常、鉄不足の症状には、めまい、頭痛、立ちくらみなどが代表ですが、

その他に、耳鳴り、関節痛、腱鞘炎、冷え性、疲れやすい、あざ、うつ、喉の違和感、口唇口角炎、抜け毛、爪の変化、かゆみ、湿疹、ニキビ、シミ、白班、ヘルペスなど多彩で個人差があります。しかも鉄不足が慣れてくると症状が現れない場合もあります。

医学は、特徴的な症状=特定の疾患

という方程式で診断治療を行います。

この方程式が鉄不足は当てはまりません。

個人差を証明することは難しいですが、まずこのことを理解してほしいと思います。

どのような疾患でも、まず貧血および鉄欠乏の精査と改善が基本です。

一般講演会

こんにちは、院長の栗木安弘です。

昨日は大阪で一般向けの栄養講演会をおこない、私も僭越ながら講師を務めさせていただきました。

おもにクリニックでおこなっている栄養療法のノウハウや、

ヘム鉄を用いた皮膚や爪の改善例などをご紹介いたしました。

皮膚と鉄といえば、皮膚科医は、

スプーン爪、貧血、めまい、立ちくらみ

くらいしかイメージがなく、

また鉄の取り過ぎはよくない、過剰症という印象もあって、

鉄を臨床応用することはほとんどありません。

しかし栄養療法を学ぶようになって、

鉄不足の症状は、かゆみやかぶれ、ニキビ、手荒れなど、非常に多彩で、ヘム鉄を投与することで改善をみる例も少なくありません。

普通に考えれば、貧血で血液が少なければ、末梢の皮膚(爪や髪の毛も)に栄養も酸素も行き渡りませんので、皮膚の機能も落ちて皮膚トラブルにつながるのは理解できるかと思います。

貧血や鉄不足を正しく評価して改善させることが、

皮膚をはじめ、あらゆる疾患の基本対策となります。

鉄とかぶれ

こんにちは、院長の栗木安弘です。

明確なエビデンスはありませんし、皮膚科のなかでも理解されていませんが、

日常診療をしておりますと、

鉄不足の方は、いわゆる皮膚が弱く、かぶれやすい傾向であると確信します。

ニキビ外用剤(ディフェリン、ベピオ)で刺激症状(かさかさ、赤味)

金属アレルギーがある。

湿布や紫外線、絆創膏に負けやすい。

髪の毛や服のこすれですぐにかゆくなる。

化粧品や毛染めが合わない。

汗でかぶれる。

といった症状や疾患があらわれやすく、

特に生理のある女性(鉄不足)にこういった症状をよく経験します。

以前茶のしずくという石鹸でアレルギーを生じた若い女性がおられましたが、閉経後の母親は何ともなかったようです。

皮膚における鉄の役割は

皮膚への血液(ヘモグロビンによる酸素・栄養運搬)

真皮内コラーゲン合成

皮膚細胞のエネルギー

活性酸素除去

など、他にもたくさんありますが、

鉄不足の場合は皮膚のこうした機能(バリア機能)が低下するため、外からの刺激に負けやすくなるのでしょう。なかなか皮膚がよくならない鉄不足の方は、意外と外からの刺激に負けている可能性があるため、極力、ぬり薬、保湿剤、化粧品、合成洗剤、日焼け止めなどは少な目に使用するか避けていただく方が無難かもしれません。

鉄利用障害

こんにちは、院長の栗木安弘です。

鉄不足はおもに、かゆみ、かぶれ、ぶつぶつ(丘疹)、あざ、顔色が悪い、爪の異常、抜け毛、肝斑という皮膚の変化があらわれます。

特にMCVやフェリチン低値の鉄不足の場合に、上記のような皮膚の変化や症状が特徴的ですが、ときどき、フェリチン高値でもみられることもあります。

フェリチン高値の場合、AST、ALT、γ-GTP、高感度CRP、血清鉄、銅、コレステロールなどの検査項目をみて病態を確認しますが、多くは、

①脂肪肝、炎症による鉄リリース抑制

②タンパク質代謝低下による鉄の利用障害

を合併していることがほとんでです。

こうした場合、ヘム鉄は少量で、

まず脂肪肝や炎症に対する抗酸化アプローチ、

プロテインやビタミンB群や亜鉛やマグネシウムなどを優先に栄養アプローチを行います。

ただしこの辺りの応用的な話は、 医師も患者さんも、なかなか理解していただくのが難しく、また皮膚を内面から栄養で治療するという発想もほとんどありませんので、

「ぬり薬だけほしい」

「ぬればましになるから」

というだけで、そこまでされる方は少ないようです。

引き続きブログを通して、皮膚と栄養の重要性・必要性、栄養療法の理解をさらにもっていただきたいと思います。