ひねくれ皮膚科

こんにちは、院長の栗木安弘です。

基本的に何事も素直に考えず、疑り深い性格なので、

皮膚科の世界で決められた診療の様々なことも、素直に受け入れず、常に疑問をもっています。 そんなひねくれ皮膚科医は、通常行われるぬり薬やスキンケア中心で、美容やレーザーが主流の皮膚科クリニックが当たり前のなか、あえてぬり薬に頼らない内面からアプローチする栄養療法を取り入れた皮膚科診療を行っています。

皮膚科の世界では、「ぬり薬は皮膚科の命」というほど大切な治療の武器であるため、 多くの皮膚科医は、ぬり方の指導や工夫、ぬり続けてもらうためのコツ、画期的なぬり薬を追究し続けています。しかし一方で、

「ぬるのをやめるとまた出てくる、繰り返し」

「ぬり薬が合わない、かぶれる、刺激がある」

「ステロイド外用剤の副作用」

「アトピー性皮膚炎におけるリバウンド、タキフィラキシー」

「ぬれない、面倒、続かない(特に男性)」

というさまざまな問題も生じています。

こうした問題は、皮膚の本来の代謝を理解すれば、やはりサプリメントを用いた内側から栄養アプローチが、万人が可能で、ぬるという負担も少なく、ぬることの副作用やトラブルの軽減につながると確信しています。

自身もサプリメントを服用してからというもの皮膚トラブルは圧倒的に少なくなりました。

私のことをサプリメントばかり勧める皮膚科と言われるかもしれませんが、体(皮膚)に必要なのは薬(ぬり薬)ではなく、十分な栄養であることを理解していただきたいと思っています。

栄養療法を学ぼう。

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近やたらと健康や病気に関するTV番組が目につきます。

専門家と呼ばれる医師が病気の解説をしたり、予防や治療法などをコメントされていますが、ほとんどの医師は食事で何とかしようという考えの方ばかりです。

「〇〇という病気には△△という食事や食材がよい」

「バランスよい食事を」

「肉は控えて、野菜を多く」

などサプリメントを使う発想やコメントは一切ありません。

仮にそう言ったとしても、食品メーカーが番組スポンサーになっておれば、サプリメント云々は編集でカットされるでしょう。

日々の食事も確かに重要ですが、

冷静に考えれば、全ての食材に均等に栄養が含まれるわけではありませんし、

調理により栄養価も低下しますし、体にいいとされる食事や食材は毎日摂取できません。

さらにもっと重要なことは個々の消化吸収力の差もあります。(ちなみに医師が処方する薬剤により消化吸収代謝障害も起こります)

栄養療法を学んでいくとこうしたことや、サプリメントの必要性や治療効果を大いに実感しますが、 現代医療しか信仰のない医師は、

「栄養はバランスのよい食事で、サプリメントは必要なし、病気は薬で予防・治す」というとても残念な発想だけしかありません。

病気を薬でコントロールではなく予防や“治す”という観点から見れば、やはり栄養療法を理解しなければならないでしょう。

歯科医師会での講演

こんにちは、院長の栗木安弘です。

昨日はクリニックを休診にして、 春日井市で行われた歯科医師会学術大会の講師として、

「皮膚からみた栄養代謝異常~皮膚は内臓(栄養)の鏡~」というテーマで、

普段の診療でおこなっているノウハウや簡単な栄養の話、症例を交えて90分間講義をさせていただきました。

歯科医師会というと何か堅そうなイメージで、栄養にはあまり興味がなさそうな印象をもっていましたが、そんな雰囲気は全くなく、春日井市歯科医師会の先生方は非常に興味深く、熱心にお聴きになっていてとてもうれしく思いました。

やはり、口腔や歯、かみ合わせ、甘いもの(虫歯、歯周病)など、歯科は意外と栄養と関わりの深い分野であることが栄養に取り組む一つの理由かもしれません。

ぬり薬や保湿というイメージが強い皮膚科ですが、何年か先にこうした講演が皮膚科学会等できればなぁ思います。

とにかく、皮膚をはじめ口腔粘膜・歯茎・舌・口唇など目に見える変化は必ず栄養の問題が背景にあることを理解していただき、食事指導や栄養補給を勧めていただければ日々の診療に大いに役立つことになります。

本

こんにちは、院長の栗木安弘です。

本は好きなのでよく書店に行きますが、

皮膚科の関連の本ではなく、栄養療法・栄養代謝に関する本をよく購入します。

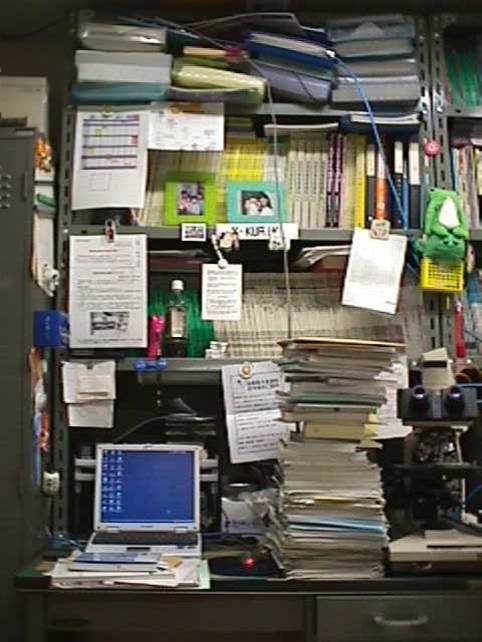

病院勤務の時は、

「皮膚・皮膚科についてしらないことが無いように」

「誰にも負けない皮膚科の知識を得る」

という強い思いから、

皮膚科の本や医学雑誌を片っ端から買っていて、病院時代の医局の机には、書店の皮膚科コーナーよりも多くの本や雑誌が陳列しておりました。(下写真)

しかしこれだけ本があって、毎日読んで実践しても、結局はあまりよくならず、日進月歩の医学においては、診療の問題点を何一つ解決することができませんでした。

その後、栄養療法を知って、皮膚以外の栄養代謝や生化学関連の本を読むようになり、栄養療法の知識を持つようになってからは、日々の診療の疑問の解決と応用が可能となり、今ではそちらの本ばかりが増えています。

問題解決は、自分自身の世界を広げることだと誰かが言っていましたが、各科の専門性が強い医学ではまさにその通りだなぁとつくづく感じます。

中部支部総会IN京都

こんにちは、院長の栗木安弘です。

この土日は京都で開催された日本皮膚科学会中部支部総会に参加してきました。

このため土曜日は臨時休診となり、患者さまには大変ご迷惑をおかけしました。

学会では私自身も、

ポスター発表は「亜鉛と皮膚疾患」

口頭発表は「保湿の功罪」

という演題で発表させていただきました。

亜鉛と皮膚の関係、血液検査での評価、症例報告などを供覧し、多くの先生方に興味をもっていただきました。

保湿剤に関しては、医療現場におけるヒルドイドの乱用についての問題点を指摘し、同じような意見をもっておられる先生方や関係者と意見交換もできました。

全体的には小規模な学会でしたが、個人や講演などいろいろなお話を聴くことができて、勉強になる2日間でした。

ただ、いつも申し上げているように学会というのは、

診断や薬物治療や研究、まれな症例・難渋例などを中心に発表や討論がされることばかりで、

個人的には、栄養代謝というものを理解して、栄養をもっと応用すれば、

「臨床や研究での疑問点の解決」

「もっと改善率も上がるだろう」

という症例や講演もいくつかありました。

カルテ記載

こんにちは、院長の栗木安弘です。

研修医の頃は、

上司の先生のカルテ記載をお手本に、皮膚所見を英語でカルテ記載をしていました。

scarly erythema

erythematous papule

doing well

status quo

など皮膚科医は誰でも知っている専門用語を必死で覚えていた記憶があります。

一般病院勤務に変わってからは、なぜかカルテは日本語ONLYで記載しようと決意して、ひたすら丁寧に書いていましたが、字が汚くて後から怪文書のようなだとなじられたこともありました。

開業してからは電子カルテとなり、キーボードでの皮膚所見の打ち込みとなり、勤務同様にできるだけ日本語で詳細に記載しようと心がけています。

皮膚科医は皮膚を診るのが基本です。

いつも強調しているように、目に見える皮膚の変化は、病名という実態のあるものではなく、赤い、ぶつぶつ、ジクジク、カサカサなど変化そのものです。そしてその変化の背景には体のどういった異常が隠されているのかを把握する必要があります。

自分自身が心がけているのは、皮膚の病名だけでなく、こうした皮膚の変化を詳細に確認し、体内の栄養状態の把握することで、そのためにも皮膚の所見を一行一言や簡単な英語表記ではなく、できるだけ詳しく記録したいと思っています。

血液検査の読み方

こんにちは、院長の栗木安弘です。

昨日は大阪で歯科衛生士さん対象のオーソモレキュラーにおける血液検査の読み方の講義をさせていただきました。

歯科ではあまりなじみのない血液検査やオーソモレキュラー療法ですが、非常に熱心にに興味深く聴いていただきました。

講演後は、

「見方が変わった」

「靄が取れたような感じ」

「面白い!もっと知りたい」

という意見をお聞きし大変うれしく思いました。

血液検査の深読みはオーソモレキュラーの基本です。

自身もオーソモレキュラーに出会ったきっかけは、

当時勤務していた医局に置いてあった某雑誌に掲載されていた深読みの特集記事でした。あの日あの時の出会いがなければ、開業もせずあのまま一生勤務医で過ごしていたかもしれません。

血液検査の読み方、オーソモレキュラーの出会いなど、ちょっとした出来事がその後の治療方針、体や人生を大きく左右することになります。

誕生日

こんにちは、院長の栗木安弘です。

昨日は誕生日でした。

SNSを通じてたくさんのお祝いメッセージを頂き大変感謝しております。

生まれて~小中高大で24年、医者になって約24年、とちょうど人生半々となりました。

特に後半は山あり谷ありの医者人生で、

振り返ってみると20代は大学病院が中心で、研修医時代は皮膚科を止めようと思った時期もありました。その後は皮膚科助手として重症患者、手術処置、学会などの対応に追われ心身共に疲れ切っていました。

30代は一般病院勤務となり、皮膚科専門医を取得し、日々外来診療、入院加療、手術、レーザーなどを積み重ね、充実した皮膚科診療を勤しんでいました。

ある程度仕事ができるようになると、心の底では、

「病院皮膚科で十分、皮膚科開業医なんか必要ない」

「自身は開業しない」

と決め、勤務医のまま医者人生を全うする人生設計でした。

しかし、栄養療法に出会い、その素晴らしさに魅了され、

栄養療法をどうしてもやりたいという強い思いから、40歳過ぎで開業を決意。

これまで多くの方々にご迷惑をかけ、助けられ、試行錯誤を重ね、

今年で開業7年、ようやくここまで来たなぁという感じです。

考えてみると、仕事そのものは常に綱渡り状態でしたが、幸いにも大きなトラブルや事件、事故、病気もなく、さらに画期的な栄養療法に出会い、私自身とてもラッキーだったと感じます。

これから人生の後半がはじまります。

とりあえず、体が続く限り、皮膚科診療や栄養療法を通して、少しずつ恩返して行きたいと思っています。

皮膚科での栄養療法

こんにちは、院長の栗木安弘です。

ここ何年か学会等で栄養と栄養に関して、何回も学会発表をさせていただいておりますが、

やはり皮膚科の世界では、

ぬり薬・スキンケアが中心

組織診断や手術手技

研究、珍しい症例、難渋例

原因はアレルギー、難しい遺伝子異常

レーザーや美容処置

ということが主流であり、

栄養と皮膚疾患、皮膚を栄養で内面から治すということが、

皮膚科の世界ではまだまだ認識が薄いことを、学会参加・発表しますと大いに実感します。

皮膚は内臓の鏡という言葉も盛んに強調されている方もいるようですが、体内の栄養代謝障害ではなく、専門家が内臓の病気を適切な薬物治療で治すというくらいの認識しかありません。

新しいことはなかなか受け入れにくい医学会ですが、

どこに行ってもよくならない、どうしたらいいのか分からない患者さん、

あるいは日々の診療で行き詰ったり、困っている先生方は、

ぜひ、皮膚と栄養(栄養療法)について学んでいただきたいと思っています。

今後の予定としては、大阪地方会、中部支部総会、歯科医師および歯科衛生士向けセミナー、などで引き続き情報発信を予定しています。

かゆみは減らない。

こんにちは、院長の栗木安弘です。

かゆみというのは非常に不快な症状で、

皮膚科を受診される患者さんの大半はかゆみを主訴に受診されます。

たとえ見た目が悪かったり、皮膚病が治らなくても、かゆみを抑えれば快適な生活はおくれますが、現状はかゆみを100%抑える薬はありません。

経験上、かゆみは突然台風のようにあらわれ、しばらくすれば過ぎ去っていくことが多いため、かゆみを生じるタイミング、何かを食べたあとか?、いつも起こりやすい時間はいつか?、どうしたらかゆみがましになるか?などをあらかじめ知っておいて、対応することがいいかもしれません。

私自身のかゆみ経験では、

糖質が多い日、コーヒーやアルコールをたくさん飲んだ日の夕方~夜~翌日にかけてかゆみが生じるため、こうした食品をできるだけ避けるようにしています。

かゆみが強い場合、当然掻くのは我慢できませんので、人目につかないように掻いて、ひどい場合には薬を飲んでい抑えたり、スーとするぬり薬、エアコンの冷気を当てたり、逆にや熱いお湯をかけたりすればましになります。

何かに夢中になっている場合には、強いかゆみはあまり感じないようです。

また長年、栄養療法をしているせいか、強く掻いても、その痕が感染することや、あざや傷が残ることはほとんどありません。

生化学的には皮膚におけるコラーゲン強化もかゆみ予防や軽減につながりますので、

糖質過剰による糖化を予防し、コラーゲンの材料である、タンパク質・鉄・ビタミンC(最低でも3g/日以上)をできるだけ多く飲むようにしています。

かゆみを抑える新薬なども開発されていますが、

体内の栄養代謝異常(その積み重ねが病気に)のあらわれである“かゆみ”を無くしてしまうことは、あまりよろしくないかもしれません。