アトピーと貧血

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近、アトピー性皮膚炎の若い女性がよく受診されます。

あちこちの皮膚科でステロイド外用剤や保湿剤を処方されているにもかかわらず、

よくならない

ぬり薬をやめるとかゆみがでる

よくなったり、悪くなったりの繰り返し

あげくのはてにステロイド内服

ということで受診されるケースが多いようです。

そういった方の血液検査結果をみせていただくと、多くの方が、鉄欠乏性貧血(潜在性鉄欠乏)が認められます。

ヘム鉄はヘモグロビンに含まれ酸素を運んでいきます。また組織鉄は皮膚のコラーゲン形成に必要です。

鉄不足になれば、皮膚の酸素・栄養欠乏から皮膚機能の低下を招くため、容易にかゆみや湿疹が生じますし、

薬の運搬もうまくいかないので治療効果が乏しいことは理解できるかと思われます。

しかし実際の皮膚科診療ではそのあたりは全く注目されず、

ダニやホコリのアレルギー検索と対策

ひたすらステロイド外用、清潔にしてしっかり保湿・スキンケア

ばかりが標準治療として謳われています。

アトピー性皮膚炎をはじめ、がん、認知症、骨病変、消化器疾患、精神疾患、産婦人科疾患などあらゆる疾患は、

まず貧血を改善させることが基本となります。

がん患者さん

こんにちは、院長の栗木安弘です。

このところ皮膚の話ばかりなので、少しがんについて述べたいと思います。

外科や内科に比べて皮膚科はがんの患者さんは少ないようですが、大学病院時代は皮膚がんの患者さんの入院、手術、終末期医療をよく経験しました。

こうして目をつぶると、過去に受け持った皮膚がん患者さんの顔が今でも浮かんできますが、

その多くはお亡くなりになっています。

20歳代で悪性黒色腫発病、全身転移

鼠蹊部の皮膚がんの手術、腹腔内リンパ節廓清までするも再発転移

臀部の皮膚がん、人工肛門増設で末期状態

耳や足底の皮膚がん、切除するも転移。

手術はうまくいったが急変による死去

頭皮の血管肉腫、手術するも再発肺転移

など完全切除したにも関わらず、再発転移した症例も大勢あるため、

やはり「がんと戦うな」の理論通り、

がんにはやはり悪性度の低いがんもどき、

発症した時にはすでに転移能力のある悪性がんがあるのではないかと思ってしまいます。

大学病院時代はがんと診断されればステージに基づく術式や治療方針を検討することが当たり前でした。

基本的には、がんから数センチ離して拡大切除・リンパ節廓清。そしてお決まりの抗がん剤の投与が開始されますが、

がんと栄養や免疫に関して知るようになりますと、手術がうまくいくかどうかは、術式だけでなく、

個人の栄養状態や免疫力(骨髄機能)に左右されることは間違いないかと思われます。

血液検査の深読み

こんにちは、院長の栗木安弘です。

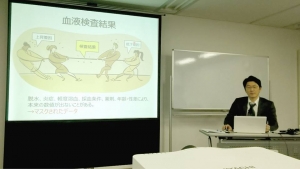

昨日は品川で栄養療法の血液検査の読み方(応用編)がありました。

このセミナーも何十回と参加していますが、毎回異なる症例や講義内容が違っており、

参加するたびに新しい発見や知識の見直しができます。

数日前から花粉症と風邪気味にもかかわらず、私もランチョンセミナーをさせてもらいましたが、

土曜日から飲み始めたオリーブ葉(30粒)がほとんどなくなるまで飲んでいたおかげか

セミナー中は、鼻水、鼻詰まり、のどの痛みなあまり気にならなかったようです。

講義を受けてあらためて感じたことは、

①血液検査結果のほとんどは多くの要因で正確にあらわしていない。

②たべものを変えることが症状軽減や病気に改善につながる。

ということですが、臨床ではあまり重要視されておらず、

薬の使い方、基準値による診断のための血液検査ばかりとなっています。

とくに②については、アレルギー、アトピー、イライラ、頭痛、精神疾患、異常行動などは、

消化吸収対策と、砂糖類、乳製品、小麦、菓子類、清涼・炭酸飲料水、マーガリンや植物油など、

普段よく食べている食品の摂取を控えることが重要ではないかと思われました。

皮膚科とサプリメント

こんにちは、院長の栗木安弘です。

このブログは皮膚科の先生も読まれているようなので、

私が皮膚科診療にサプリメントが必要だという理由を簡単に書きます。

これを機会に多くの皮膚科医が栄養やサプリメントに興味をもってほしいと願っています。

通常、かぶれや虫刺されといった急性疾患には即効性のあるぬり薬が処方されますが、

アトピーやフケ症やニキビなど慢性疾患においてぬることは症状緩和だけで、

長期間外用することで、皮膚の菲薄化(薄くなる)、毛細血管拡張、かぶれ(感作)や刺激、乾燥の悪化、易感染性、

という弊害も生じます。

前回のブログに書いている通り、皮膚に必要なのはぬり薬ではなく十分な栄養で、

日常診療ではハイボン、ピドキサール、ユベラ、ビタメジンといったビタミン剤も“治療の足し”としてよく処方されますが、

生化学や栄養代謝を理解すれば、

ビタミンB・Eは合成や単独投与では十分な効果は期待はできないし、総合ビタミン剤は含有量が少ないようです。

しかもこれらは正直言いますと40年以上前に認可された骨董品のようなビタミン剤です。

亜鉛や鉄も皮膚に必要ですが、保険の亜鉛は単体ですし(銅の低下を招く)、

保険の鉄は吸収の悪い非ヘム鉄であるため吸収が悪く、胃腸障害も起こります。

皮膚は内臓の鏡と言われるように、多くの皮膚の異常は内蔵の異常のあらわれです。

表面だけの治療では対症療法でしかなく、内面は効果不十分な保険の栄養剤しかありません。

そのため患者さんにとってベストで効果的な治療を提供するには、

やはり天然由来の高品質・高純度・高濃度のサプリメントが必要かと考えます。

皮膚の根本治療

こんにちは、院長の栗木安弘です。

毎日診療していますと、

皮膚は掻かずに、何かをぬったり、保湿をすることが皮膚にとって最善の治療やケアだと思われている方が多いようです。

かゆみというつらい症状や目に見える皮膚の異常を早くなんとかしたいという気持ちもあって、

ぬることで薬や栄養成分を皮膚から早く吸収させようとしますが、

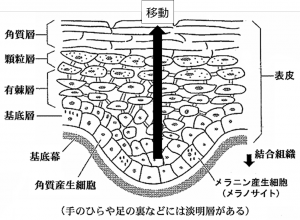

皮膚は外側から内側に入っていくのではなく、内側から外側に向かって一方通行に代謝します。(図)

そのため、いくら外側からぬって何かを入れようとしても多少は吸収して効果があるかもしれませんが、

川の流れに逆らって移動するのと同じで、長く続けるにはやはり無理があるようです。

皮膚科医の多くは、

「ぬり薬をうまく使おう」

「ステロイド外用剤は安全」

「スキンケア、しっかり保湿」

を強調しておられます。私も一時的に使用するのは良いかと思いますが、

長くぬり続けることは、かぶれ、刺激症状、易感染、皮膚常在菌の変化、血管拡張、皮膚萎縮につながります。

皮膚を根本的によくするためには、本来は皮膚が必要としている栄養成分を内側から入れてやることです。

対策としてはサプリメントによる栄養補給ですが、それ以外に、

適度な運動・マッサージなどで血行をよくする

貧血の改善(酸素や栄養)

皮膚に至るまでの経路(消化吸収、肝機能)の改善

発汗や便通改善により老廃物を出す

などがあげられます。

アトピーガイドライン

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先日日本皮膚科学会学会誌からアトピー性皮膚炎ガイドラインの改訂版が届きました。

アトピーガイドライン

前回のガイドラインに少し追加されている項目はありますが、

基本姿勢は、

ステロイド・プロトピック外用(プロアクティブ療法)、TARC測定

保湿剤によるスキンケア

と今までのガイドラインとなんら変わらない内容でした。

やはりアトピー性皮膚炎は完治はできないのでこうしたぬり薬を使った対症療法(コントロール)主ですが、

治療と称しているのに治らないというのもおかしな話です。

そして予想通り、食事や栄養に関する記載も一切なく、

プロバイオティクスについてはエビデンス(科学的根拠)があるとは言い難いとなっています。

これでまた、ステロイドを適切に外用、しっかり保湿といった、

表面だけの皮膚科診療が益々推し進められることになるでしょう。

ガイドラインは同じレベルで治療が受けられるため、あるいは不適切な治療をしないように作られていますが、

私自身は作成した医師の自己満足や保身のためにあるようにしか思われません。

皮膚は内臓の鏡です。

外用剤で抑えつづけることは体内の異常を見逃す危険性もあるでしょう。

皮膚掻痒症

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚に何も出来ていないのにかゆみが生じる疾患をいいます。

かゆみの原因は内臓疾患、肝臓や腎臓、血液疾患、ホルモン異常、薬剤性などがあります。

以前何かの講演会で、乾燥肌によるものが多い、演者は述べていましたが、

私は、皮膚に何も出来ていないのに乾燥肌(カサカサ)はおかしいと思いました。

日常診療で皮膚掻痒症はよく経験しますが、やはり鉄不足が圧倒的に多いです。

血液検査をしてみると軽い貧血か、

ヘモグロビンが正常にも関わらず、フェリチンが基準値内でも低値の方がほとんどですが、

鉄不足=かゆみという認識は医師も患者さんもあまりないため、放置されていることがほとんどです。

皮膚は内臓の鏡と言います。

多くは内蔵の病気による皮膚の変化というイメージがありますが、

病気になる前からすでに栄養障害という異常は誰でも始まっており、その影響でかゆみや皮膚の変化があらわれます。

介護生活

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近認知症患者さんの介護責任に関する裁判があったり、

認知症患者さんの診察や介護されている家によく往診に行きます。

介護されている家族は食事介助や病院に連れて行くなど、心身共に苦労が多いと思われます。

認知症には予防体操なども勧められていますが、効果も定かではありません。

栄養的に考えれば、

脳も酸素や栄養で養われており、酸素や栄養が少なくなれば脳の機能低下を生じます。

そのための対策として、

脳の酸化や糖化を防ぐために抗酸化対策や糖質の過剰摂取を控える。

脳への血流を確保するため、軽い貧血でもを放置しない。血圧も下げ過ぎない。

脳細胞は糖質(+ケトン体)、脳神経はコレステロールが必要であるため、血糖を下げ過ぎない、コレステロールを下げ過ぎない

といったところでしょう。

こうした栄養障害は加齢によるところもありますが、食事内容、消化吸収力低下(個人差)や、

胃酸抑制剤、血糖降下剤、コレステロール低下薬といった過剰な薬剤の長期服用も要因となります。

病気の原因ははっきりしないことが多いようですが、

やはり日々の食生活や薬の長期服用の積み重ねによる栄養障害も一因と私は考えています。

〇〇患者の1例

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週土曜日、皮膚科地方学会がありました。

大阪地方会

私も発表いたしましたが、やはり普段の栄養の会とは異なり、皮膚科の先生方の前ではとても緊張しました。

学会発表前にはいろいろな先生方の発表を拝聴いたしましたが、

私のように日常診療での工夫といった内容ではなく、

多くは、珍しい疾患、難渋した症例など、

“〇〇という1例”という内容ばかりが多くみられました。

こうした内容が多いのは、発表されている先生方が

稀な疾患や治療が難しい疾患の集まる大学病院や一般病院に勤務されているため仕方がないかもしれませんが、

毎回、診断がどうとか、組織像がどうとか、治療や術式がどうとか、統計や割合がどのくらい、

といった議論ばかりで、「病気しか対象にしていないなぁ」という印象も受けました。

本来は“〇〇になった患者さんの1例”として

病気ではなく病人あるいは、

病気になった背景(おもに栄養代謝障害)に着目した内容や議論も行ってほしいと思いました。

糖代謝と栄養

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週土曜日は大阪で栄養の勉強会がありました。

おもに糖代謝がテーマで、

①糖質とは

②糖代謝と血液検査

③症例検討

④糖尿病と栄養

に関する内容でした。

私も勤務医のころはよく糖尿病の方を診察しました。

足の傷がなかなかよくならない

足の傷が再発を繰り返す

足の壊疽が進行・切断

感染症を繰り返す

かゆみや湿疹がよくならない、乾燥がひどい

といった方が大勢おられ、しかも血糖のコントロールは良好にもかかわらず、よくならないのが不思議でした。

今考えればこれはもう栄養代謝障害の影響だと理解できますが、

当時はそんな栄養の知識はなく、年のせい、仕方ない、医療の限界として考えて割り切っていました。

栄養代謝を勉強すれば、糖代謝(糖尿病)はタンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル代謝と歯車のようにつながっています。

しかし現状では糖代謝だけを無理やり調整しているだけで、糖尿病の患者さんの多くが栄養代謝障害に陥っています。

糖尿病が減らない理由は、脂肪の多い欧米型の食事と言われていますが、

血糖値だけを抑える治療、カロリー中心の食事・栄養に指導についてもう一度見直すべきかと思われます。